FAQ(よくあるご質問)

当倫理委員会で審査をうける研究(全般)

倫理申請の要・不要は、原則として申請者ご自身でご判断いただいております。

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に該当する研究を本学で実施される場合には、研究開始前に予め本学の倫理委員会から承認を得る必要があります。この指針に該当するかどうかの判断は、基本的には、申請者ご自身で行っていただくことになっています。まずは「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」の第1章 第2「用語の定義」や第3 「適用範囲」などをご確認ください。

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンスURL:https://www.mhlw.go.jp/content/000946358.pdf#page=

当該データベースが、倫理指針が掲げる以下のいずれかに該当する場合は、指針の適用対象外となるため、倫理審査は必須ではありません(ただし、厚生労働省が提供する医療データベースであるNDBを使用する場合は、倫理審査は必須となります)。

①既に学術的な価値が定まり、研究用として広く利用され、かつ、一般に入手可能な試料・情報

②個人に関する情報に該当しない既存の情報

③既に作成されている匿名加工情報

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に該当する研究であって、医学系研究等倫理委員会(REC)での倫理審査を希望する方は、倫理申請専用の「倫理審査申請システム」から研究を申請し、必要な手続きを行ってください。

教職員(順天堂メールアドレスをお持ちの方)以外の方からの申請はできませんのでご了承ください。

倫理審査申請システムURL:https://rec-rinri.juntendo.ac.jp/rinri/login_ldap.aspx

順天堂大学医学部「医学系研究等倫理委員会に関する手順書」および「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する手順書」では、研究責任者は、以下の2つの条件を満たすことが定められています(2023年10月23日改訂)。

①順天堂大学医学部で実施する研究における研究責任者は、原則として研究実施機関において常勤の教員もしくは職員とする。

② 職員名簿の職種に教員(非常勤)・研修医・シニアレジデント・専攻生・大学院生・嘱託医師・パート・派遣・非常勤と記されているものは、常勤とはみなしません。

倫理審査申請システムのログイン画面および臨床研究・治験センターのHP内、「医学系研究等倫理委員会 予定表」(https://jcrtc.juntendo.ac.jp/rinsho/schedule/)をご確認ください。

倫理審査申請システムのログイン画面および臨床研究・治験センターのHP内、「申請書類・雛型・ 関連規則」(https://jcrtc.juntendo.ac.jp/rinsho/documents/)に雛形が掲示されていますのでご確認ください。

職員番号でeAPRINを受講した場合のみシステムに反映されます。大学院などの学籍番号で受講した場合は反映されません。その場合は、倫理審査申請システム「申請書」の「その他添付資料欄」に受講証明書のPDFをアップロードしてください。

なお、順天堂大学医学部「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する手順書」では、受講証明書の有効期限は3年と定められています。

当委員会では、原則、追跡などが終了後、解析用データが固定されるまでを研究期間としています。

研究を実施するには、研究機関の長の許可が必要になります。研究機関の長から「研究実施(試料・情報提供)許可通知書」が発行された後、研究の実施が可能になります。なお「研究実施(試料・情報提供)許可通知書」は倫理審査申請システムよりダウンロードしていただくことができます。

診療科や研究グループのメンバーを研究対象者として研究を実施することは可能です。なお、診療科や研究グループのメンバーであっても、健常者から研究目的で採血を行う場合は、同意取得が必要となります。

研究者との上下関係や同意を拒否した場合の不利益を予想して、自発的な意思決定が不当に影響を受ける可能性がある人は、「社会的に弱い立場にある者=社会的弱者」に該当します。

「社会的弱者」を研究対象者とする場合は、公正な立会人の同席や、直接的な上下関係のない者が研究内容を説明し、考慮する時間を十分に与えるなど「自由意思の確保に配慮した対応」を行うことが求められています。

「当該研究における社会的弱者(下位職員など)の参加の必要性」や「弱者への特別な配慮方法」を具体的に研究計画に明記し倫理審査申請してください。

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」 第1章 第2「用語の定義」では、「侵襲」、「介入」は下記の通り定義されています。

「侵襲」

研究目的で行われる、穿刺、切開、薬物投与、放射線照射、心的外傷に触れる質問等によって、研究対象者の身体又は精神に傷害又は負担が生じることをいう。侵襲のうち、研究対象者の身体又は精神に生じる傷害又は負担が小さいものを「軽微な侵襲」という。

「介入」

研究目的で、人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因(健康の保持増進につながる行動及び医療における傷病の予防、診断又は治療のための投薬、検査等を含む。)の有無又は程度を制御する行為(通常の診療を超える医療行為であって、研究目的で実施するものを含む。)をいう。

通常の診療を超える医療行為を伴わない場合であっても、研究計画書に基づいて作為又は無作為の割付けを行う等、研究目的で人の健康に関する事象に影響を与える要因の有無又は程度を制御すれば、「介入」に該当します。

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンスURL:https://www.mhlw.go.jp/content/000946358.pdf#page=10

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」 第1章 第2「用語の定義」では、インフォームド・アセントは、インフォームド・コンセントを与える能力を欠くと客観的に判断される研究対象者が、実施又は継続されようとする研究に関して、その理解力に応じた分かりやすい言葉で説明を受け、当該研究を実施又は継続されることを理解し、賛意を表することをいうと記載されています。

また小児に限らず、インフォームド・コンセントを与える能力を欠くと客観的に判断される研究対象者が、研究を実施されることに自らの意思を表することができる場合に、その程度や状況に応じて、インフォームド・アセントを得るよう定められています。

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンスURL:

倫理審査の申請に必要な資料については、委員の中には医学の専門家ではない方もいるため、研究計画書・説明同意文書・オプトアウト文書等は日本語版が必要です。また、倫理審査申請書をはじめとする医学部医学系研究等倫理委員会への各種申請書類につきましても日本語に訳して記載し提出してください。

なお、海外の研究機関が代表機関となり、当学が共同研究として実施する場合も同様に日本語で準備して下さい。

【医学部医学系研究等倫理委員会の英語表記】

Research Ethics Committee, Faculty of Medicine, Juntendo University

当倫理委員会で一括審査を受ける研究(多機関共同研究)

共同研究機関に必要な書類、申請システムへのユーザー登録が必要になります。詳細につきましては、臨床研究・治験センターのHP内、「多機関共同研究」(https://jcrtc.juntendo.ac.jp/rinsho/multi_institutional_research/)をご確認ください。

臨床研究・治験センターのHP内、「倫理審査申請システム(新規ユーザー登録)」(https://jcrtc.juntendo.ac.jp/rinsho/newuser/)をご確認ください。

様式11 研究者リスト(多機関共同研究・分担機関用)、様式14 研究機関要件確認書、参考様式1 研究の実施に係る研究責任者の履歴書が必要になります。

なお附属病院が共同研究機関になる場合、様式11のみとなります。

各書類につきましては、以下、URLよりダウンロードできます。https://jcrtc.juntendo.ac.jp/rinsho/documents/

個人情報の取扱い

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真等により特定の個人を識別できる情報を言います。

これには、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含まれます。例えば、生年月日や電話番号等は、それ単体では特定の個人を識別できないような情報ですが、氏名等と組み合わせることで特定の個人を識別できるため、個人情報に該当する場合があります。

また、メールアドレスについてもユーザー名やドメイン名から特定の個人を識別することができる場合は、それ自体が単体で、個人情報に該当します。

「匿名加工情報」とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものです。「個人情報」に該当せず、本人の同意を得ずに第三者に提供することが可能です。

一方、「仮名加工情報」とは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工された個人情報のことです。加工する際の条件が匿名加工情報ほど厳しくないため、利活用に関するルールは匿名加工情報の利活用に関するルールと比較すると、やや制約が強く設定されています。仮名加工情報については、「利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。」との規制は適用されず、利用目的の変更が広く認められていますが、一方で、原則として第三者への提供が禁止されています。

匿名加工情報にするための加工方法は、一定以上の技術的水準を満たした適切なものである必要があります(個人情報保護法施行規則34条)。具体的な加工方法は以下のとおりです。そのため、個人データを単にマスキングしただけで、法令に定める加工を行っていない場合は、匿名加工情報ではなく、個人データです。

・個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

・ 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

・ 個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に個人情報取扱事業者において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。

・ 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

・ 個人情報に含まれる記述等と当該個人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データベース等の性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

仮名加工情報を作成するときは、個人情報保護委員会が定める基準に従って加工する必要があります。なお、当該基準に従い加工が行われていない場合には、仮名加工情報に該当しません。

この基準とは、以下のような基準です(個人情報保護法施行規則31条)。

・個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

・個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

・個人情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等を削除すること(当該記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報を言います。このような「要配慮個人情報」の取得には、原則として予め本人の同意が必要です。

臨床研究でアンケートを実施するためにGoogle Forms等を使用することは可能です。ただし、以下の点に気を付ける必要があります。

① プライバシーの確保: Google Formsは便利なツールですが、設定に注意を払わないと収集した回答者の情報を他の回答者が閲覧可能になることがあります。アンケートを公開する前に、設定を実際に操作確認し、設定ミスがないか確認することが必要です。

② 個人情報の最小化: Google Formsを使用する際には、できるだけ個人情報を収集しないようにすることが推奨されます。必要な情報だけを収集し、不必要な個人情報を避けることでプライバシーを保護できます。

なお、当学所属の研究者であればREDCapを使用することも可能ですので、そちらの利用をご検討ください。

外国にある者に対して研究に用いられる試料・情報を提供する場合は、個人情報保護委員会が定める基準に適合する体制を整備している者に対する提供であるとき、又は我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有する国にある者に対する提供であるときを除いて、原則本人の同意が必要になります。

その場合、①当該外国の名称、②適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、及び③当該者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報を、当該研究対象者等に提供しなければなりません。また、当該事項に関して、研究計画書、同意説明文書に予め記載した上で、倫理審査の承認を受ける必要があります。

なお、法令の規定により試料・情報を提供する場合を除き、研究者等は、当該試料・情報の提供に関する記録を作成し、研究者等が作成した当該記録を当該試料・情報の提供をした日から3年を経過した日までの期間保管しなければなりません。

我が国の研究者等が日本国外において研究を実施する場合(外国の研究機関と共同して研究を実施する場合を含む。)は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に従うとともに、研究が実施される国又は地域の法令、指針等の基準を遵守しなければなりません。ただし、この指針と比較して研究が実施される国又は地域の法令、指針等の方が厳格な場合には、この指針に代えてその国又は地域の法令、指針等の基準により研究を実施しなければなりません。

なお、各法令・指針内の規定内で部分的に厳格さが混在している場合には、「この指針の規定」と「研究が実施される国又は地域の法令、指針等の基準の規定」のうち、厳格な方を適用しなければなりません。

上記の判断に当たっては、まずは研究が実施される国又は地域における法令、指針等の基準の規定についてご確認ください。

なお、海外においてわが国の倫理指針の規定に基づいて研究を実施することが困難な場合であっても、国際医学団体協議会(CIOMS)の国際倫理指針等の国際的に認められた基準の規定に照らして研究を実施することが望ましいとされています。

「匿名加工情報」及び「仮名加工情報」は個人情報保護法に定める適切な基準によって加工されたものであり、個人データをマスキングするだけでは、基本的に「匿名加工情報」及び「仮名加工情報」には該当しません。そのため法令で定められた手順を踏まない場合は、「個人情報」となりますので注意して下さい。

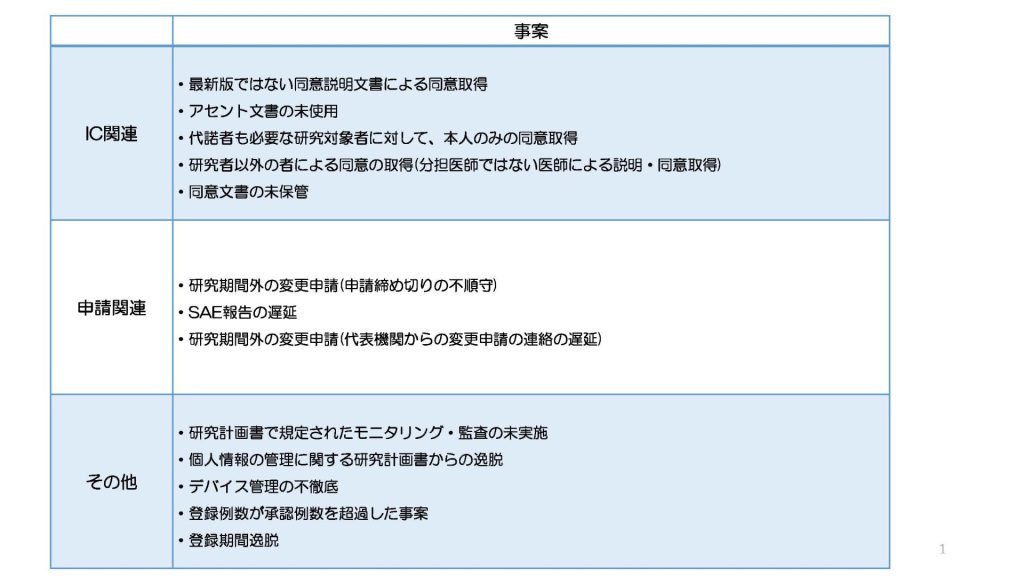

不適合について

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」には明確な定義はありませんが、順天堂大学医学部医学系研究等倫理委員会(以下、「当委員会」)においては、「不適合」を以下の3つとしています。

・ 研究の倫理的妥当性又は科学的合理性を損なう又はそのおそれがある事象

・ 法令、研究計画書及び手順書等の不遵守

・ 研究の進捗や結果の信頼性に影響を及ぼす事象

不適合を研究者が知った時(多機関共同研究の場合の分担機関の不適合も含む)には、研究機関の長および倫理委員会委員長に「様式16 不適合等報告書」を作成し、申請システムから報告しなければなりません。

不適合のうち、「不適合の程度が重大」であるか否かの判断については、研究ごとに倫理審査委員会の意見を聴いて、当該研究の倫理的妥当性及び科学的合理性が損なわれるほどに著しくこの指針から逸脱しているかという観点で研究機関の長が判断します。

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」 第6章 第11では、下記に例示するような場合は、研究の内容にかかわらず、不適合の程度が重大であると判断されます。

・倫理審査委員会の審査又は研究機関の長の許可を受けずに研究を実施した場合

・必要なインフォームド・コンセントの手続を行わずに研究を実施した場合

・研究内容の信頼性を損なう研究結果のねつ造や改ざんが発覚した場合

・「研究に関連する情報の漏えい等」の報告を受けた場合

なお、重大な不適合が発生した場合、その対応の状況・結果を厚生労働大臣(文部科学省の所管する研究機関にあっては文部科学大臣及び厚生労働大臣。経済産業省の所管する研究機関にあっては厚生労働大臣及び経済産業大臣。)に報告し、公表しなければなりません。

・倫理審査委員会で承認された内容と異なる内容の研究が実施された事案(研究デザイン)

・個人情報漏えいに関する事案

・倫理審査委員会の審査又は研究機関の長の許可を受けずに研究を実施した事案

・同意取得の不備

・多機関共同研究の共同研究機関の個別審査において、研究代表機関の倫理審査委員会で承認されていたが、自施設での倫理審査委員会の審査・承認及び研究機関の長の許可を受けずに研究を実施した事案

・匿名化した既存試料・情報を研究計画書に記載のない研究機関へ提供した事案

症例報告

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」では、以下に該当する場合、指針の適用対象とはならないと明記されています。

・「傷病の予防、診断又は治療を専ら目的とする医療」

・「他の医療従事者への情報共有を図るため、所属する機関内の症例検討会、機関外の医療従事者同士の勉強会や関係学会、医療従事者向け専門誌等で個別の症例を報告する」

また、原則、以下の条件を満たす報告を対象としています。

①症例数が10例未満であること、統計解析は行わないこと(集計は可能)、

②発表(研究)を目的とした侵襲(軽微含む)を伴わないこと、後ろ向きの行為であること。

ただし、雑誌、学会によっては症例報告でも必要としている場合もありますので、投稿予定の雑誌・学会の規程も併せてご確認ください。

Q1に記載があるように、症例報告は倫理指針の対象外となります。そのため倫理審査結果通知書は発行しませんが、症例報告等倫理事項確認書を発行しております。

手続きに関しては、臨床研究・治験センターのHP内、「症例報告に関する倫理的な手続き」(https://portal.med.juntendo.ac.jp/research/gcp/rinri/report.htm)をご確認ください。

その他

AMEDで採択された課題については同意事項に注意が必要になります。

【参考】AMED公募要領の記載(直近の公募より抜粋):

「本事業で採択する課題において、新規に人の検体やデータを取得する計画を含んでいる場合は、検体等の提供者から同意を得る際に、「AMEDが支援する研究開発課題のうち、新規に人の検体やデータの取得を開始する場合において、同意を得る際の説明文書に盛り込むべき事項(AMED説明文書用モデル文案)」の「3.AMED文案」を使用した説明文書を用いて同意を得ることを求めます。

(AMED文案に関する補注)

AMEDは、政府の健康・医療戦略に基づき、AMEDが支援する研究で得られたデータが、研究や疾病予防、 医薬品・医療機器等の開発等の目的において、データを取得した機関以外の第三者に提供され幅広く活用されるよう、データ利活用の推進に取り組んでいます。この目的でAMEDは、AMEDが支援する研究開発課題のうち、新規に人の検体やデータを取得する場合に、説明文書に盛り込むべき項目を整理し、AMED文案を作成しました。AMED文案は、関連法令及び倫理指針に則って、法律の専門家、生命倫理の専門家が含まれるAMEDの「データ利活用に関する検討会」において作成され、「健康・医療戦略」(令和2年3月27日閣議決定)に基づき開催される、「健康・医療データ利活用基盤協議会」における議論を経たものです。 以下のURLよりAMED文案をダウンロードし、AMED文案を使用する際には、AMED説明文書用モデル文案ユーザーズガイドを必ず参照してください。